Trockenperioden verschieben Blühphasen, verringern den Aufwuchs und erschweren die Pflege extensiver Flächen. Dieser Beitrag zeigt, wie Mahdzeitpunkte und Mähtechnik unter Trockenstress angepasst werden müssen – mit konkreten Empfehlungen, Fallbeispielen und Technikvergleichen aus der Praxis.

Einleitung: Vegetationspflege im Klimawandel

Die klassischen Grundlagen der Vegetationspflege – langjährige Durchschnittswerte, festgelegte Mahdzeitpunkte, lineare Aufwuchsmodelle – sind zunehmend unzuverlässig geworden. Verantwortlich dafür ist eine klimatische Verschiebung, die nicht mehr nur als Ausnahmejahr bewertet werden kann. Die Vegetationsentwicklung entkoppelt sich zunehmend von gewohnten Kalenderrhythmen. Das hat direkte Folgen für die Mähstrategie in forstnahen, kommunalen und landwirtschaftlichen Strukturen.

Klimaveränderung als neuer Normalzustand

In den letzten zehn Jahren hat sich eine eindeutige Tendenz abgezeichnet:

- Zunahme der mittleren Jahrestemperaturen – in vielen Regionen Deutschlands um über 1 °C gegenüber dem langjährigen Mittel (Referenz: 1961–1990).

- Längere Trockenphasen im Frühjahr und Frühsommer, mit oft fehlender Bodendurchfeuchtung bis weit in den Mai hinein.

- Vermehrt Extremereignisse: Starkregen nach Hitzephasen, frühe Blüte gefolgt von Wassermangel, lokal sogar Vegetationskollaps durch Frühjahrstrockenheit.

Diese Entwicklungen wirken sich direkt auf Pflegefenster, Artenzusammensetzung und Flächennutzung aus – sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich.

Vegetationspflege unter Stress

Unter Trockenstress verändert sich das Verhalten der Vegetation grundlegend:

- Blüh- und Samenbildung erfolgen schneller – insbesondere bei Kräutern und einjährigen Arten.

- Konkurrenzverhältnisse verschieben sich zugunsten trockenheitsresistenter Gräser und Ruderalarten.

- Aufwuchsmenge sinkt deutlich, was sowohl die Mahdlogistik als auch Biomassenutzung verändert.

- Bodenschutzaspekte gewinnen an Bedeutung, da verdichtete oder blanke Flächen unter Trockenstress schneller degradiert werden.

Diese Phänomene machen es notwendig, Mähzeitpunkte, Schnitthöhen und Technikwahl an wechselnde Bedingungen anzupassen – nicht nur aus naturschutzfachlicher Sicht, sondern auch, um langfristige Flächenschäden zu vermeiden.

Warum ein Umdenken notwendig ist

Für die praktische Arbeit auf Ausgleichsflächen, Straßenböschungen oder extensiv genutzten Wiesen bedeutet das:

- Statische Pflegepläne sind nicht mehr ausreichend.

- Klimatische Daten und Vegetationsentwicklung müssen engmaschig beobachtet werden.

- Die Mahd muss als dynamischer Eingriff verstanden werden, nicht als kalendarisch festgelegter Routineprozess.

Viele Auftraggeber – ob öffentlich oder gewerblich– erkennen zunehmend, dass es keine „Standardjahre“ mehr gibt. Es braucht Fachpartner, die bereit und in der Lage sind, unter schwierigen Bedingungen sinnvolle Anpassungen vorzunehmen.

Die Rudolf Schrader GmbH begegnet diesen Herausforderungen mit einem umfangreichen Maschinenpark, hoher operativer Flexibilität und dem Fokus auf pragmatische Umsetzung.

Aktuelle Wetterentwicklung in Deutschland 2024/2025

Die Jahre 2024 und 2025 setzen die Tendenz fort, die sich seit über einem Jahrzehnt im mitteleuropäischen Raum zeigt: instabile Niederschlagsverteilungen, erhöhte Durchschnittstemperaturen und eine Verlagerung vegetationsrelevanter Ereignisse hin zu deutlich früheren oder intensiveren Zeitpunkten. Für die strategische Mahdplanung – insbesondere auf extensiv genutzten, forstnahen oder kommunalen Flächen – ist das Wissen um diese klimatischen Entwicklungen von entscheidender Bedeutung.

Rückblick: Wettergeschehen 2024 – Von Frühjahrstrockenheit zu punktuellem Starkregen

Das Jahr 2024 war durch eine ausgeprägte Frühjahrstrockenheit gekennzeichnet, die insbesondere im Süden und Osten Deutschlands zu erheblichen Verschiebungen in der Vegetationsentwicklung führte.

Frühling 2024 (März–Mai):

- März 2024:

- Temperatur: ca. +2,3 °C über dem langjährigen Mittel

- Niederschlag: nur ca. 30–40 % des üblichen Monatswerts in weiten Teilen Bayerns, Thüringens und Sachsens

- Resultat: gestörter Vegetationsbeginn, verzögerte Bodenbedeckung auf Rohbodenstandorten

- April 2024:

- Weiterhin zu trocken (besonders Ober-, Unterfranken, Nordhessen)

- Hohes Risiko für Frühblüher, deren Samenansatz durch Trockenheit eingeschränkt wurde

- Mai 2024:

- Regional begrenzte Starkregenereignisse, aber keine flächendeckende Bodenfeuchte-Regeneration

- Auf vielen Standorten setzte der Aufwuchs ungleichmäßig ein – teils vollständiger Ausfall auf mageren Flächen

Sommer 2024:

- Juni und Juli 2024:

- Wechselhaft mit teils ergiebigem Niederschlag, aber deutlich zu heiß im bundesweiten Schnitt

- Vegetation in Süddeutschland konnte sich regional stabilisieren, in Nordostdeutschland blieben Defizite

- August/September 2024:

- Spätsommer war erneut von Trockenheit geprägt

- Viele Mahdfenster schlossen sich bereits vor dem 15.08., da die Bestände vollständig versamt oder eingetrocknet waren

Bisheriger Verlauf 2025 – Trockener Start mit mäßiger Erholung

Das aktuelle Jahr 2025 knüpft nahtlos an die Extreme von 2024 an.

Stand Juni 2025:

- Januar–Februar 2025:

- Überdurchschnittlich warm, kaum Schneedecke – insbesondere im Mittelgebirgsraum

- Frühzeitige Aktivierung des Bodenlebens → Vegetationsvorsprung von ca. 2–3 Wochen in Süddeutschland

- März 2025:

- Regional stark unterdurchschnittliche Niederschläge (z. B. Nordbayern: <25 mm)

- Erste Austrocknungserscheinungen bereits im Flachland sichtbar

- April 2025:

- Hohe Tagestemperaturen (mehrere Tage über 25 °C)

- Kaum flächiger Regen → Vegetation entwickelt sich sehr ungleichmäßig

- Trockene Bestände vor der Blüte in vielen Gebieten

- Mai 2025:

- Nur punktuelle Entlastung durch Gewitterfronten

- In Regionen wie dem Südharz, Mainfranken, Rhön und Thüringer Becken war kein funktionierender Aufwuchs möglich

- Mahdtermine mussten regional auf Ende Mai vorgezogen werden, um trockenes Altgras zu entfernen

Prognose: Sommer und Herbst 2025 – Risiken und Planungshinweise

Basierend auf aktuellen Modellen des DWD und regionaler Agrarmeteorologie ergeben sich für die kommenden Monate folgende Tendenzen:

Konsequenzen für die Praxis 2025

- Planungssicherheit bleibt gering – Mahdtermine können nicht langfristig festgelegt werden.

- Tagesaktuelle Beobachtung der Bestände wird unerlässlich.

- Kombination aus Früherkennung + flexibler Technik erforderlich.

Beispielsweise ist in Nordhessen und Thüringen aktuell (Stand Juni 2025) eine frühzeitige Erstmahd zwischen dem 5. Juni und 15. Juni notwendig, um eine unerwünschte Samenbildung zu verhindern und den Bestand zu stabilisieren. In kühlfeuchteren Regionen, etwa in höher gelegenen Lagen, besteht dagegen noch Potenzial für einen kräftigen Aufwuchs bis Anfang Juli – sofern keine erneute Hitzewelle einsetzt.

Empfehlung für das Mähmanagement 2025

Vorausschauende Maßnahmen:

- Mobile Bodenfeuchte- oder Aufwuchskontrollen (z. B. Vegetationsansprache nach LWF-Schema)

- Engmaschige Abstimmung mit Auftraggebern über flexible Mahdfenster

- Einsatz thermisch schonender Technik zur Reduzierung der Verdunstung

- Vermeidung intensiver Mulchung ab Mitte Juni, da der Vegetationsschub fehlt und offene Böden rasch degradiert werden

Auswirkungen der Trockenperioden auf die Vegetationsentwicklung

Trockenperioden – insbesondere solche im Frühjahr und Frühsommer – wirken sich nicht nur auf die Menge des Vegetationsaufwuchses aus, sondern verändern auch die Dynamik, Struktur und Artenzusammensetzung dauerhaft. Diese Veränderungen verlaufen nicht linear, sondern sind komplexe Wechselwirkungen zwischen Standort, Nutzungsintensität, vorheriger Pflege und klimatischer Entwicklung.

Für die Flächenpflege bedeutet das: Veränderungen müssen beobachtet, verstanden und in die Pflegeentscheidungen integriert werden – andernfalls besteht die Gefahr, dass Pflegeziele verfehlt oder sogar gegenteilige Effekte ausgelöst werden.

Physiologische Reaktionen der Pflanzen auf Trockenheit

Trockenphasen führen zu Stresstoleranzstrategien in der Vegetation. Je nach Art und Standortverhältnissen unterscheiden sich diese stark.

Typische Reaktionen:

- Verkürzung der Vegetationsperiode: Pflanzen durchlaufen Wachstums-, Blüh- und Reifephasen schneller (z. B. Wiesenkerbel, Schafgarbe).

- Frühe Samenbildung statt Längenwachstum: Ressourcen werden in Reproduktion statt Blattmasse investiert.

- Reduzierte Biomasse: Je nach Boden, Exposition und Artenspektrum bis zu 40–60 % weniger Aufwuchs.

- Kümmerwuchs und Lagerbildung: Unregelmäßiges Höhenwachstum, matschige oder ausgedörrte Bestände.

Auswirkungen für die Mahd:

- Mahdzeitpunkt muss vorgezogen werden, um steuernden Einfluss auf Artenzusammensetzung zu behalten.

- Schnittbild wird ungleichmäßig – Technikwahl wird entscheidend für Pflegequalität.

- Regenerationsfähigkeit ist deutlich eingeschränkt, insbesondere ohne Folgefeuchte.

Verschiebung der Artenzusammensetzung

Dauerhaft trockene oder wiederholt gestresste Flächen zeigen eine systematische Veränderung im Artenspektrum – häufig weg von typischen Zielarten der extensiven Pflege hin zu konkurrenzstarken oder trockenresistenten Art.

Diese Artenverschiebung hat direkte Folgen für die Pflegeziele, z. B.:

- Reduzierter ökologischer Wert der Fläche (Rückgang blütenreicher Bestände).

- Höherer Schnittdruck notwendig, um Aufwuchs niedrig zu halten und Dominanz zu begrenzen.

- Geringere Futterqualität bei Biogas- oder Streunutzung.

Flächenstrukturelle Effekte

1. Altgrasstreifen verlieren Funktion

In Normaljahren bieten belassene Altgrasstreifen Struktur, Deckung und Überwinterungshabitate. In Trockenjahren aber:

- Werden sie nicht mehr nachbesiedelt, da keine neue Vegetation nachschiebt.

- Verbraunen und kollabieren strukturell, verlieren ihre Funktion für Fauna.

2. Bodenoberfläche degradiert

- Ohne Deckung durch frische Vegetation werden Böden rasch verschlämmt, aufgeheizt oder ausgeblasen.

- Besonders gefährdet: skelettreiche, humusarme oder geneigte Lagen (z. B. Waldränder).

3. Regeneration bleibt aus

- Nach der Mahd fehlt oft die nötige Feuchtigkeit für Wiederaustrieb.

- Die Fläche bleibt monatelang offen, was Erosion, Verunkrautung oder Neophytenförderung begünstigt.

Auswirkung auf Pflegezeitpunkte und -zyklen

Kernproblem: Viele Standard-Mahdtermine (z. B. 15.06.) greifen in Trockenjahren zu spät. Bis dahin sind:

- Zielarten längst versamt oder verdorrt,

- Wertgebende Vegetation irreversibel beeinträchtigt,

- oder technische Pflegemethoden wirkungslos (kein Masseabtrag mehr möglich).

Zunehmend relevant:

- Einmaliger Schnitt pro Jahr (statt zweimal), um Vegetation nicht zu überfordern.

- Ruhejahre (kein Schnitt), um Standortkräfte zu schonen.

- Pflegefenster statt Fixtermine, z. B. „nach Blühbeginn, aber vor Samenreife“.

Beispielhafte Veränderungen auf typischen Flächen

Fazit: Trockenperioden sind Vegetations-„Weichensteller“

Trockenphasen – insbesondere im Frühjahr – entscheiden über den Charakter des gesamten Vegetationsjahres. Ihre Auswirkungen sind nicht nur temporär, sondern prägend für Artenbestand, Bestandsstruktur und Pflegeintensität der kommenden Jahre.

Wer die Reaktion der Vegetation richtig deutet, kann:

- Mahd gezielt steuern, um Dominanzen zu bremsen.

- Technik anpassen, um Schäden zu vermeiden.

- Pflegeaufwand reduzieren, wo Eingriffe wirkungslos wären.

Für Betriebe wie die Rudolf Schrader GmbH bedeutet das: Beobachten, Einschätzen und pragmatisch reagieren – statt starr nach Plan zu handeln. Das ist nicht nur fachlich geboten, sondern langfristig die wirtschaftlichste Strategie im Umgang mit sich wandelnden Standortbedingungen.

Anpassung der Mähstrategie – Herausforderungen & Notwendigkeiten

Die zunehmende Variabilität des Wetters, insbesondere langanhaltende Trockenphasen, stellt bestehende Pflegekonzepte vor grundlegende Herausforderungen. Wo bisher feste Mahdtermine, technikunabhängige Pflegeschritte und standardisierte Ablaufpläne eingesetzt wurden, ist heute ein dynamisches, standortabhängiges Vorgehen erforderlich.

Das betrifft insbesondere:

- forstnahe Flächen (z. B. Waldränder, Aufforstungsbegleitflächen),

- kommunale Pflegeobjekte (z. B. Straßenränder, Ausgleichsflächen, Sukzessionsräume),

- sowie landwirtschaftliche Randnutzungen mit ökologischer Zielsetzung.

Warum klassische Pflegepläne nicht mehr ausreichen

Viele Mahdstrategien basieren auf fixen Kalendereinträgen (z. B. 15. Juni / 1. September) oder antragsbezogenen Vorgaben aus Förderprogrammen. Diese Systeme geraten unter Trockenstress an ihre Grenzen:

- Vegetationsphasen verschieben sich je nach Standort um mehrere Wochen – der 15.06. kann auf mageren Südhängen zu spät, in Tallagen aber zu früh sein.

- Samenbildung erfolgt früher – Mahd nach der Reife verfehlt häufig das Pflegziel (Verhinderung von Vermehrung dominanter Arten).

- Bei Mahd im Hochsommer ohne Regenerationspotenzial wird die Fläche funktional entwertet – es entsteht eine vegetationsfreie, erosionsanfällige Zone.

- Pflegeintensität passt nicht mehr zur Flächenleistung – bei zu geringer Biomasse rechnet sich der konventionelle Einsatz vieler Geräte wirtschaftlich nicht mehr.

Neue Anforderungen an Mähstrategie und -logistik

Die entscheidenden Veränderungen in der Mahdpraxis:

Drei konkrete Herausforderungen aus der Praxis

1. Verlust der Planbarkeit

Mähfenster öffnen sich kurzfristig – z. B. nach Starkregen mit 15–20 mm – und sind binnen weniger Tage wieder geschlossen. Die Folge:

- Maschinen und Personal müssen flexibel verfügbar sein.

- Interne Abläufe (Kommunen, Forstämter) müssen beschleunigt oder vorab vertraglich flexibilisiert werden.

2. Kritische Vegetationsstrukturen

In trockenen Jahren entstehen:

- Dominanzbestände (z. B. Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata), die spät nicht mehr effektiv zurückzunehmen sind.

- Schüttere, lückige Bestände mit erhöhtem Erosionsrisiko.

- Spontan auftretende Neophyten, deren Mahdzeitpunkt nicht mit Standardterminen kompatibel ist.

3. Erhöhtes technisches Risiko

Trockene Böden + rotierende Schneidwerke:

- Staubentwicklung

- Brandgefahr bei Metallkontakt (z. B. auf Rückegassen mit Schotter)

- Bodenverdrängung bei Mulchung ohne Feuchtigkeitspuffer

- Verletzung des Vegetationskegels bei tiefem Schnitt – keine Regeneration möglich

Notwendige Anpassungen – Strategien für die Praxis

A. Dynamisierung der Pflegezeitfenster

- Entscheidung nicht nach Kalender, sondern nach Vegetationsstand (z. B. Beginn Blüte, erste Samenbildung, Wassermangel-Stress).

- Regional differenziertes Timing – auch innerhalb eines Landkreises können sich Höhenlagen, Expositionen und Bodenarten um 2–4 Wochen unterscheiden.

B. Technikanpassung an Trockenverhältnisse

- Einsatz von Balken- und Doppelmessergeräten, da:

- geringer Energieeintrag

- keine Verwirbelung trockener Partikel

- höherer Tierschutz

- Höherer Schnitt (>10 cm) zur Vermeidung von Bodenverletzung und Verdunstungsförderung.

- Teilflächenmahd oder Staffelmahd zur Erhaltung von Mikrohabitaten.

C. Ökonomisch sinnvolle Mahd trotz geringer Masse

- Priorisierung von Pflegezielen:

- Ist Artenvielfalt oder Biomasseentzug wichtiger?

- Gibt es Flächen, die bewusst dieses Jahr aus der Mahd genommen werden können?

- Zusammenlegung benachbarter Flächen zur Effizienzsteigerung (Pflegeschläge).

- Kombinierte Verfahren (z. B. Mahd auf Ausgleichsflächen mit gleichzeitiger Zaunfreistellung oder Wegrandanpassung koppeln).

Berücksichtigung bei Ausschreibung & Vergabe

Viele der genannten Anpassungen scheitern nicht an Technik oder Personal, sondern an veralteten Leistungsbeschreibungen, die keine Flexibilität zulassen. Empfehlenswert sind daher:

- Pflegeverträge mit Optionen auf dynamische Mahdfenster (z. B. „nach Vegetationsstand zwischen KW 22 und 28“).

- Möglichkeit zur technischen Anpassung je nach Witterung.

- Dokumentierte Abweichungen als pflegefachlich begründete Entscheidung – nicht als Mangel.

Fazit: Anpassung ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit

Die Pflege unter den Bedingungen zunehmender Trockenperioden funktioniert nicht mehr mit überholten Standards. Mahdstrategie muss heute sein:

- flexibel,

- technisch differenziert,

- ökologisch fundiert und

- logistisch kurzfristig anpassbar.

Wer das in seiner Flächenpflege umsetzt, vermeidet Schäden an Vegetation und Boden, erfüllt naturschutzfachliche Anforderungen und nutzt Ressourcen effizient. Entscheidend ist, dass die Umsetzung nicht theoretisch, sondern konsequent praxisorientiert erfolgt – mit Partnern, die Technik, Timing und Topographie zusammenbringen.

Übersicht moderner Mähtechniken und ihre Eignung bei Trockenheit

Die Auswahl der richtigen Mähtechnik ist heute mehr als eine Frage der Flächenleistung. Unter Bedingungen zunehmender Trockenheit gewinnt der schonende, bodenangepasste und strukturwahrende Maschineneinsatz stark an Bedeutung. Ziel ist es, die Vegetation nicht zusätzlich zu schädigen, die Staubentwicklung zu minimieren, die Bodenoberfläche möglichst ungestört zu belassen und gleichzeitig die betrieblichen Anforderungen (Leistung, Zeit, Pflegeziel) zu erfüllen.

Die Rudolf Schrader GmbH setzt im praktischen Einsatz ein breites Spektrum aktueller Mähtechnik ein. Nachfolgend geben wir einen Überblick über die wichtigsten Verfahren, ihre Funktionsweise, Vor- und Nachteile sowie ihre Eignung speziell unter Trockenstressbedingungen.

Vergleich moderner Mähtechniken unter Trockenbedingungen

Detaillierte Beschreibung der Techniken

Balkenmäher

Prinzip:

Ein Messerbalken mit gezahnten Klingen bewegt sich gegen einen feststehenden Gegenschneider. Der Schnitt erfolgt durch die reine Scherwirkung – ohne Rotationsbewegung.

Vorteile:

- Extrem geringe Staubentwicklung

- Minimaler Energieeintrag in die Fläche

- Besonders insekten- und bodenschonend

- Gut geeignet für naturschutzfachlich wertvolle Flächen

Eignung bei Trockenheit:

Sehr hoch. Der Balkenmäher verursacht kaum Bodenbewegung und schont die Vegetation bei hohem Austrocknungsgrad.

Doppelmesser-Mähbalken

Prinzip:

Zwei Messerbalken laufen gegenläufig zueinander. Dadurch entsteht ein besonders ruhiger, exakter Schnitt – auch bei dichter Vegetation oder leichten Verholzungsansätzen.

Vorteile:

- Schwingungsarmer Lauf, ideal für trockene, lockere Böden

- Präzise Schnitte, auch bei geringen Aufwuchshöhen

- Keine Staubverwirbelung

- Kaum Wärmeeintrag

Eignung bei Trockenheit:

Sehr hoch. Diese Technik ist Standard in natursensibler Vegetationspflege unter klimatischem Stress.

Trommelmäher

Prinzip:

Mehrere vertikale Trommeln mit Messern rotieren auf einer Achse. Das Mähgut wird abgeschnitten und über Schleuderkraft zu einem Schwad geformt.

Vorteile:

- Sehr hohe Flächenleistung

- Schnelle Mahd großer Flächen

- Gute Schwadbildung für Abtransport

Nachteile bei Trockenheit:

- Starke Verwirbelung von Staub und trockenem Material

- Hohes Risiko der Austrocknung des Bodens durch den Luftstrom

- Gefahr der Funkenbildung bei Metallkontakt

Eignung bei Trockenheit:

Eingeschränkt empfehlenswert – nur bei feuchterer Vegetation oder bei stabilem Untergrund.

Scheibenmäher

Prinzip:

Mehrere horizontal rotierende Scheiben mit angebrachten Messern schneiden das Gras in rotierender Bewegung.

Vorteile:

- Sehr gute Bodenanpassung

- Wendig und robust, besonders auf unebenen Flächen

- Kombinierbar mit Front- oder Heckanbau

Nachteile bei Trockenheit:

- Staubentwicklung durch schnell rotierende Messer

- Erhöhte Verdunstung und mechanische Belastung der Grasnarbe

Eignung bei Trockenheit:

Mittlere Eignung – besser als Trommelmäher, aber weit weniger schonend als Balkentechnik.

Schlegelmulcher

Prinzip:

Rotierende Hämmer (Schlegel) schlagen die Vegetation klein und lassen sie auf der Fläche liegen. Keine Schwadbildung, sondern Direktverteilung.

Vorteile:

- Zerkleinert auch verholzte und grobe Pflanzen

- Kein Abtransport nötig

Nachteile bei Trockenheit:

- Hoher Energieeintrag → Wärme, Staub, Erosion

- Verletzung der Bodenoberfläche

- Zerstörung von Bodenmikroklima, was zu Folgeschäden führt

Eignung bei Trockenheit:

Kritisch. Nur in Ausnahmefällen sinnvoll (z. B. dichte Verbuschung oder invasive Neophyten).

Messermulcher

Prinzip:

Kombination aus rotierenden Messern und Mulchfunktion, ähnlich dem Schlegelprinzip, aber mit Schneidwirkung.

Vorteile:

- Gute Zerkleinerung

- Mittlere Flächenleistung

Nachteile bei Trockenheit:

- Keine Schonung von Insekten- oder Kleintierlebensräumen

- Wärmeeintrag hoch, Flächen „verbräunen“ rasch

Eignung bei Trockenheit:

Nur bedingt geeignet. Besonders bei trockenem Aufwuchs ist die Wirkung ineffizient und potenziell schädlich.

Sichelmäher

Prinzip:

Seitlich rotierende Messer schneiden horizontal. Bekannt von Hausrasenmähern, aber auch in größerer Ausführung bei Straßenpflege im Einsatz.

Vorteile:

- Gute Wendigkeit

- Für Randstreifen und kleine Bereiche

Nachteile bei Trockenheit:

- Tiefe Schnittführung → Gefahr von Bodenverletzungen

- Hohe Verdunstung

- Keine Differenzierung im Schnittbild möglich

Eignung bei Trockenheit:

Gering. Für großflächige Pflege unter Trockenheit ungeeignet.

Funkgesteuerte Mähraupen

Prinzip:

Raupenfahrzeuge mit wechselbaren Mähköpfen (Balken, Messer, Mulcher), ferngesteuert. Einsatz auf steilen Hängen oder sensiblen Flächen.

Vorteile:

- Sehr bodenschonend, kein Personal im Staubbereich

- Flexibel bestückbar mit verschiedenen Mähköpfen

- Ideal für Waldränder und Steillagen

Eignung bei Trockenheit:

Sehr hoch (bei Einsatz mit Balken- oder Doppelmessertechnik).

Fallbeispiele aus Bayern und Thüringen

Die folgenden zwei Fallbeispiele zeigen exemplarisch, wie unterschiedliche Flächen und Zielsetzungen unter dem Einfluss zunehmender Trockenphasen dynamisch und fachlich fundiert gepflegt werden können – auch abweichend von ursprünglichen Pflegeplänen. Sie zeigen außerdem, wie eine angepasste Mähstrategie in der Praxis umgesetzt werden kann, wenn Technik, Timing und Zieldefinition aufeinander abgestimmt sind.

Bayern – Staffelmahd auf kommunaler Ausgleichsfläche bei Regensburg

Ausgangslage

- Flächentyp: 12 ha Ausgleichsfläche, Magerrasencharakter mit extensiver Pflegepflicht (nach § 15 BNatSchG)

- Lage: südliche Oberpfalz, leicht geneigte Hanglage, skelettreicher Boden

- Pflegevorgabe: Mahd ab 15. Juni mit Abfuhr, keine Mulchung

- Ziel: Erhalt seltener Kräuterarten (z. B. Thymus pulegioides, Knautia arvensis)

Problematik

- 2024 und 2025: Frühjahrstrockenheit mit Aufwuchsunterbrechung im Mai

- Vegetation entwickelte sich ungleichmäßig, mit ausgeprägten „Löchern“ im Bestand

- Samenbildung bereits Ende Mai abgeschlossen – spätere Mahd hätte keine Wirkung mehr auf Verdrängung dominanter Arten

Anpassungsmaßnahme

- Umstellung von Vollflächenmahd auf Staffelmahd (2 Schnitte mit 10 Tagen Versatz)

- Einsatz von Doppelmesser-Mähbalken, um Boden und Kleinlebewesen zu schonen

- Höhere Schnitthöhe (12 cm) zur Vermeidung von thermischer Belastung

Ergebnisse

- Verbesserte Regenerationsfähigkeit in der zweiten Mahdfläche nach Juli-Regen

- In belassenen Altgrasstreifen signifikanter Insektenbesatz, u. a. Wildbienen

- Bodenstruktur blieb intakt, kein Humusverlust trotz Hanglage

Thüringen – Umstellung der Böschungspflege im urbanen Bereich Erfurt

Ausgangslage

- Flächentyp: Straßenböschungen an Hauptverkehrsadern, insgesamt ca. 8 ha

- Lage: Stadtgebiet Erfurt, Südexposition, teils 25–30 % Gefälle

- Pflegevorgabe: 2 Schnitte jährlich zur Verkehrssicherung und Pflegebild

- Ziel: Sichere Sichtachsen, Erhalt des Wiesencharakters, Kostenkontrolle

Problematik

- Frühes Austrocknen der Böschungen bereits ab Ende April 2024

- 2023/2024 häufiger Einsatz von Sichel- und Trommeltechnik → verbräunte Flächen, Staubentwicklung, Beschwerden von Anwohnern

- Hoher Abrieb an den Flanken → Abschwemmungen nach Sommerregen

Anpassungsmaßnahme

- 2024 Umstellung auf Balkenmäher mit Trägerfahrzeug und seitlichem Ausleger

- Erweiterung der Mahdintervalle durch frühere Mahd im Mai (nach Blütebeginn)

- Belassen von vertikalen Altgrasstreifen zur Mikrohabitatförderung

Ergebnisse

- Sichtachsen blieben intakt, Eingriffe wurden als „grüner“ wahrgenommen

- Kein Nachmahdbedarf im Spätsommer → Kostenreduktion um ca. 15 %

- Nach zwei Jahren: höherer Anteil trockenresistenter, kleinkörniger Kräuter

Auswertung – was lässt sich aus der Praxis ableiten?

Fazit: Differenzierte Mähstrategie zahlt sich aus

Die Beispiele zeigen klar: Technikumstellung, angepasste Mahdzeitpunkte und differenzierte Pflegeziele machen auch unter schwierigen Klimabedingungen effektive und ökologische Vegetationspflege möglich.

Die entscheidenden Erfolgsfaktoren waren:

- Phänologische Beobachtung statt Kalendervorgabe

- Bodenschonende Technik mit reduzierter Intensität

- Gezielte Teilflächenstrategien statt Vollflächenmahd

Empfehlungen für die Praxis – Entscheidungsgrundlagen für die Mahd

Die zunehmend unberechenbare Vegetationsentwicklung und Wetterlage erfordern eine neue Qualität der Entscheidungsfindung im Bereich Flächenpflege. Statt sich auf pauschale Mahdtermine oder Standardverfahren zu verlassen, müssen Pflegeverantwortliche heute situativ, fundiert und zielorientiert entscheiden. Das gilt sowohl für kommunale Auftraggeber als auch für Forstverwaltungen und private Eigentümer.

Die nachfolgenden Empfehlungen fassen die wichtigsten Grundlagen zusammen, um Mäharbeiten unter Trockenheitsbedingungen effizient, ökologisch verträglich und wirtschaftlich sinnvoll durchzuführen.

Grundsatz: Zielorientierte Mahdplanung

Jede Mahdmaßnahme sollte sich zunächst an der primären Zielstellung der Fläche orientieren. Erst danach folgt die technische Umsetzung.

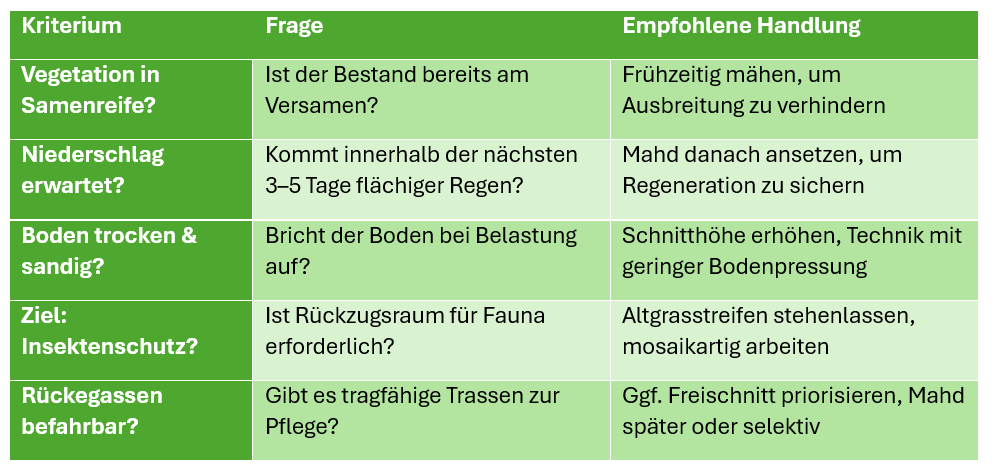

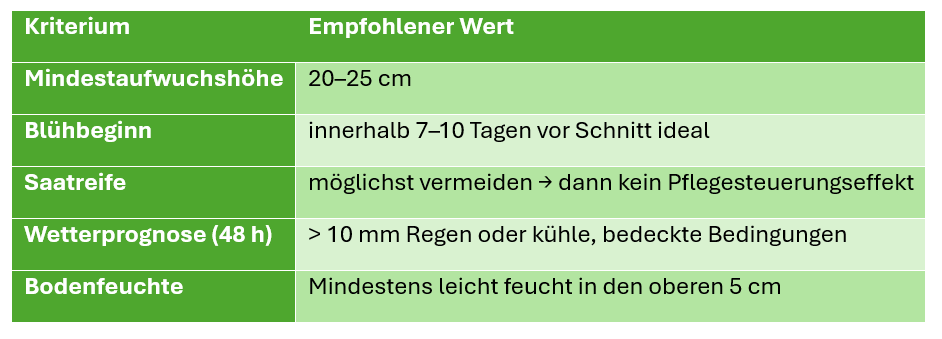

Entscheidungskriterien für den Mahdzeitpunkt

Ein klimatisch angepasstes Mahdkonzept berücksichtigt mehrere gleichrangige Parameter:

1. Phänologischer Stand der Vegetation

- Beobachtbar statt berechenbar: Blühbeginn, Samenreife, Lagerung

- Empfehlung: Wöchentliche Kontrolle ab Mai, dokumentiert per App oder Fotoprotokoll

2. Witterungsbedingungen der letzten und kommenden Tage

- Vor der Mahd: Mindestens 10–15 mm Regen in den letzten 7 Tagen als Schwellenwert für gute Rückschnitttoleranz

- Nach der Mahd: Wetterprognose beobachten – bei angekündigter Hitzewelle Mahd verschieben

3. Bodenfeuchte und Bodenzustand

- Pulvertrockene Böden meiden: Gefahr von Staubbelastung, fehlender Regeneration

- Feuchte Stellen zurückstellen: Besser später mähen, um Trittschäden zu vermeiden

4. Technischer Zugang und Logistik

- Erreichbarkeit der Fläche mit angepasster Technik prüfen – z. B. Mähraupe bei Hanglage, Frontbalkenmäher bei Randstreifen

- Verfügbarkeit von Personal und Gerät kurzfristig sicherstellen

Schnittbild und Mahdintensität – angepasst statt einheitlich

Die Entscheidung über Schnittbild und Mahdintensität sollte sich am jeweiligen Standorttyp orientieren.

Entscheidungsmatrix für die Praxis

Die folgende Matrix hilft, Pflegeziele, Vegetationsstand und Technikwahl schnell aufeinander abzustimmen:

Praktische Umsetzung – was es braucht

Um diese Entscheidungsgrundlagen im Betrieb effizient umzusetzen, sind einige Voraussetzungen entscheidend:

A. Kompetente Vor-Ort-Begutachtung

- Vegetationsbeurteilung mindestens 7 Tage vor geplantem Schnitt

- Nutzung digitaler Tools (z. B. Luftbildabgleich, Bodenfeuchtekarte, NDVI)

B. Pflegeverträge mit Spielräumen

- Zeitfenster statt fixer Termine (z. B. „zwischen 20. Mai und 20. Juni“)

- Dokumentationspflicht durch Fotos oder Kurzbericht absichern

C. Technische Flexibilität

- Maschinenpark, der sowohl vollmechanische als auch schonende Verfahren ermöglicht (Balken/Doppelmesser, Mähraupe, Scheiben-/Trommeltechnik)

- Einsatzplanung angepasst an Wetterlage – nicht Kalenderrhythmus

D. Kommunikation mit Auftraggebern

- Frühzeitiger Dialog: „Witterungsbedingte Abweichung“ muss eingeplant sein

- Schulung und Sensibilisierung der Entscheidungsinstanzen (z. B. Umweltamt, Forstrevierleitung)

Fazit: Pflegequalität entsteht durch Anpassungsfähigkeit

Pflegequalität im Jahr 2025 heißt nicht: alles gleich mähen. Sie bedeutet:

- Flexibel reagieren, ohne die ökologischen Ziele aus den Augen zu verlieren.

- Technisch richtig umsetzen, ohne unnötige Eingriffe in Boden oder Fauna.

- Wissen und Erfahrung kombinieren, um Entscheidungen transparent und fachlich zu begründen.

Mit einem erfahrenen Partner wie der Rudolf Schrader GmbH, der sowohl über die technische Ausstattung als auch das betriebliche Know-how verfügt, lässt sich diese Form der dynamischen Pflege zuverlässig und effizient realisieren.

Vergleich: Mahdzeitpunkte unter Normal- vs. Trockenbedingungen

Die Wahl des Mahdzeitpunkts ist einer der entscheidendsten Faktoren für Pflegeerfolg und Flächenstabilität. Doch gerade dieser Parameter verändert sich unter Trockenheitsbedingungen gravierend – sowohl im Timing als auch in der Wirksamkeit.

Eine Mahd, die im Normaljahr noch förderlich für die Artenvielfalt oder Nährstoffreduktion war, kann in einem Trockenjahr nicht nur wirkungslos, sondern sogar schädlich sein (z. B. bei Mahd nach vollständiger Vertrocknung, fehlender Regeneration, Humusabbau).

Die folgende Tabelle zeigt exemplarisch, wie sich die Mahdzeitpunkte auf typischen Flächentypen zwischen Normaljahr und Trockenjahr verschieben – und welche fachliche Empfehlung sich daraus ergibt:

Vergleichstabelle: Mahdzeitpunkte & Empfehlungen

Erläuterungen zu den Verschiebungen

1. Frühere Blüh- und Reifephasen

- Kernbeobachtung: Unter Hitze- und Trockenstress beschleunigen viele Pflanzen ihre Entwicklung.

- Das bedeutet: Flächen, die früher um den 15. Juni noch in voller Blüte standen, können Anfang Juni bereits versamt oder vertrocknet sein.

- Eine zu späte Mahd hat dann keinen steuernden Effekt mehr auf die Artenzusammensetzung – sie konserviert unerwünschte Arten.

2. Geringere Masse – wirtschaftlich fragwürdige Mahd

- In mageren Trockenlagen liegt der Aufwuchs oft unterhalb der wirtschaftlich sinnvollen Erntemenge.

- Die Mahd wird zur „Leerfahrt“ – sie verbraucht Ressourcen, ohne Pflegeziel zu erreichen.

- Empfohlen: Teilflächenmahd oder Pflegeverschiebung ins nächste Jahr (Ruhejahr einplanen).

3. Regeneration nur bei nachfolgendem Niederschlag

- In Trockenjahren ist nicht der Mahdzeitpunkt entscheidend, sondern was danach passiert.

- Eine Mahd bei 30 °C ohne Regenchance führt zur vollständigen Entgrünung der Fläche – Humusabbau, Keimlingssterben, Verschlämmung drohen.

- Daher sollte bei Trockenheit nur dann gemäht werden, wenn 10–20 mm Regen binnen 3–5 Tagen zu erwarten sind.

4. Technikeinsatz differenzieren

- In „Normaljahren“ ist die Technik oft unabhängig vom Bodenzustand einsetzbar.

- In Trockenjahren entstehen massive Unterschiede im Ergebnis je nach Technikwahl:

- Schlegelmulcher → Staub, Verletzung, „Verbacken“ der Fläche

- Doppelmesser oder Balkenmäher → sauberes Schnittbild, kaum Belastung

Risiko bei zu spätem Schnitt

Ein häufiger Fehler ist das Festhalten an Kalenderschnitten im Juli/August – „weil man es immer so gemacht hat“. In Trockenjahren führt dies zu:

- Mahd in ausgedörrtem, samenreichen Bestand → Verstärkung von Dominanzarten (Arrhenatherum, Poa, Rumex)

- Totale Entfernung schützenswerter Altgrasstrukturen, da keine Erholung mehr folgt

- Erosion, insbesondere auf geneigten oder freigelegten Böden

- Rückgang von Zielarten im Folgejahr durch Kappung des vegetativen Potentials

Empfehlungen für die Planungspraxis

Statt fixe Termine → flexible Fenster + Kriterien:

Fazit: Zeitfenster statt Kalenderschnitt

Die Erfahrungen aus der Praxis machen deutlich:

- Kalenderdaten sind kein verlässliches Steuerungselement mehr.

- Die richtige Mahdentscheidung entsteht aus dem Zusammenspiel von:

- Vegetationsbeobachtung,

- technischer Machbarkeit,

- Niederschlagsprognose und

- Flächenzielsetzung.

Für Auftraggeber und Pflegepartner ist es daher sinnvoll, Verträge mit flexiblen Zeitfenstern, Entscheidungsmatrizen und Mahdoptionen zu gestalten – und auf Praxispartner zu setzen, die diese Flexibilität auch operativ leisten können.

Fazit und Einordnung – Flexibilität als Erfolgsfaktor

Die Praxisberichte, Wetteranalysen und Technikvergleiche dieses Beitrags zeigen mit Nachdruck: Starre Mähkonzepte sind unter den heutigen klimatischen Bedingungen nicht mehr tragfähig. Die Verschiebung von Vegetationsphasen, die zunehmende Trockenheitsanfälligkeit und die gestiegenen Anforderungen an Ökologie und Effizienz fordern ein radikales Umdenken in der Flächenpflege.

Warum Flexibilität heute entscheidend ist

Früher konnten Pflegeaufträge mit festgelegtem Schnittdatum, Standardtechnik und gleichmäßiger Flächenbehandlung über Jahre hinweg verlässlich umgesetzt werden. Heute jedoch müssen Mahdentscheidungen wie folgt getroffen werden:

- nach Wetterlage, nicht nach Kalender,

- nach Flächenziel, nicht nach Fläche allein,

- nach technischer Machbarkeit, nicht nach Geräteverfügbarkeit.

Diese situative Steuerung ist nicht Zeichen von Unsicherheit, sondern Ausdruck professioneller Pflegekompetenz.

Drei Ebenen der notwendigen Flexibilität:

- Ökologisch:

- Erkennen, wann ein Eingriff ökologisch sinnvoll ist – und wann besser nicht gemäht wird.

- Teilflächen belassen, Staffelmahd, höhere Schnitthöhen einsetzen.

- Betrieblich:

- Einsatztechnik anpassen – auch kurzfristig.

- Mahdfenster betriebsintern dynamisch planen und kommunizieren.

- Vertraglich:

- Ausschreibungen und Aufträge so formulieren, dass Flexibilität möglich und abgesichert ist.

- Ergebnisorientierung statt starrer Termin- und Mengenvorgaben.

Wer gewinnt durch Flexibilität?

- Flächenverantwortliche, die ihre Ziele trotz Witterung erreichen.

- Naturschutz und Biodiversität, durch schonenden und differenzierten Eingriff.

- Pflegedienstleister, die Erfahrung, Technik und Personal richtig kombinieren können.

- Boden und Vegetation, durch vermiedene Schädigung, Erosion und Strukturverlust.

Wer heute Flächenpflege professionell umsetzen will, braucht deshalb nicht nur Maschinen und Personal – sondern Entscheidungskompetenz, Beobachtungsgabe und partnerschaftliche Abstimmung. Diese Form von praxisbasierter Flexibilität ist der Schlüssel zu dauerhaft erfolgreichen Pflegekonzepten.

Quick Check:

Zusammenfassung für die Praxis: Was Sie als Flächenverantwortliche wissen sollten

Nachfolgend finden Sie eine kompakte Übersicht der wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen dieses Beitrags. Sie kann als Checkliste oder Leitfaden bei der Mahdplanung 2025 und darüber hinaus genutzt werden:

Klimatische Rahmenbedingungen beachten

- 2024 und 2025 sind geprägt von Frühjahrstrockenheit und unregelmäßiger Niederschlagsverteilung.

- Vegetation reagiert mit verfrühter Samenbildung und reduzierter Masse.

- Mahd muss nach Vegetationsstand und Wetterfenster, nicht nach festen Terminen erfolgen.

Technik an Standort und Witterung anpassen

- Balken- und Doppelmessergeräte sind unter Trockenbedingungen klar überlegen.

- Rotierende Geräte (Scheiben, Trommel, Mulcher) nur mit Vorsicht einsetzen.

- Mähraupen mit passenden Köpfen sind ideal für Hanglagen.

Mahdstrategie differenziert gestalten

- Teilflächenmahd, Staffelmahd, Mosaikpflege steigern ökologische Qualität.

- Schnitthöhen anpassen – mindestens 10–12 cm bei trockenen Bedingungen.

- Altgrasstreifen bewusst stehen lassen, wo Artenschutz eine Rolle spielt.

Timing ist entscheidend

- Warten Sie nicht auf Kalenderschnitte – orientieren Sie sich an Blühbeginn und Samenreife.

- Mahd nur bei ausreichender Bodenfeuchte und günstiger Wetterprognose.

- Bei angekündigter Hitzewelle Mahd verschieben oder aussetzen.

Vertragliche und operative Flexibilität ermöglichen

- Pflegeverträge mit zeitlichen Spielräumen und klaren Zielbeschreibungen.

- Entscheidungskompetenz vor Ort zulassen – dokumentierte Abweichungen zulassen.

- Zusammenarbeit mit Dienstleistern, die Technik + Erfahrung + Entscheidungsfähigkeit mitbringen.

📌 Ihre Vorteile als Auftraggeber:

- Höhere Zielerreichung bei Arten-, Boden- und Erosionsschutz

- Bessere Akzeptanz durch Anwohner, Öffentlichkeit und Naturschutz

- Langfristige Kostenstabilität durch intelligente Eingriffsreduktion

Rudolf Schrader GmbH – Partner für robuste Forstpflegekonzepte

Die Rudolf Schrader GmbH verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im professionellen Landschafts- und Forstpflegebereich. Durch den Einsatz eines breiten Maschinenparks – von der Doppelmessermähtechnik bis zur funkgesteuerten Mähraupe – können wir auch unter anspruchsvollen Bedingungen effektiv arbeiten.

Wir verstehen die Herausforderungen, die Trockenjahre mit sich bringen, und unterstützen Sie bei der Umsetzung robuster Pflegekonzepte auf kommunalen, forstlichen oder landwirtschaftlich genutzten Flächen.

👉 Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Unterstützung bei der Ausführung Ihrer Pflegearbeiten unter wechselnden klimatischen Bedingungen benötigen. Wir helfen Ihnen gerne mit der passenden Technik und Erfahrung – ohne Planung, aber mit praxisbewährter Umsetzungskraft.

Kontakt

Oder auf postalischem Weg an:

Rudolf Schrader GmbH

Bunsenstraße 34

85053 Ingolstadt